の活動報告

2023-2024年度 第43回例会

2024/05/29

〇ロータリーソング斉唱「四つのテスト」

〇本日のお客様 新発田城南RC 長谷川寿一ガバナー補佐、豊栄RC 風間良光ガバナー補佐エレクト、新発田税務署 熊埜御堂弦一署長

〇会長挨拶(佐藤昭会長)

・先週水曜日に開催しました歯車会ゴルフコンペ、その後の南都屋さんでの夜間移動例会には大勢の皆様よりご参加頂き誠にありがとうございました。そして見事に優勝された佐藤守会長エレクトを初めとする多くの会員から心あるニコニコボックスを頂き感謝いたします。

・第2560地区2023-24年度米山ガバナーを支えて頂いた第一分区長谷川ガバナー補佐、そして南雲年度のガバナー補佐となる豊栄ロータリークラブの風間ガバナー補佐エレクトより、新旧ガバナー補佐引継ぎのご挨拶をいただきます。

・また、新発田税務署熊埜御堂署長に卓話をお願いしています。5月の例会も今日が最後となり、Wアキラ年度も6月を残すのみとなります。来月はクラブ協議会、村松浜海岸清掃、最終夜間移動例会、親睦ゴルフ大会などを計画しています。最後まで皆様のご協力をお願いいたします。

〇幹事報告(内山明幹事)

・例会変更の連絡(新発田RC、新発田城南RC、新発田中央RC、新潟万代RC)

・フードバンク支援の案内

・ロータリー財団ニュース

・チャイルド ・ファンド ・ジャパンだよりについて

・ポールハリスフェローのバッジについて

〇出席報告(八幡幹男さん)

会員総数50名。出席者38名。無断欠席0名。

他クラブ出席等(メークアップ)

5月22日 歯車会ゴルフコンペ 24名

◎ニコニコBOX(河内靖さん)

・佐藤昭会長、内山明幹事、佐藤守会長エレクト、五十嵐和彦副幹事、小野和英さん、佐藤育夫さん、長谷川寿一ガバナー補佐、風間良光ガバナー補佐エレクト、板谷越正志さん、渡辺真美さん

〇国際奉仕委員会から連絡(山本仁委員長)

ペットボトルのキャップの収集を1週間延長いたします。

〇挨拶(長谷川寿一ガバナー補佐)

このような立場になったことで、色々なクラブを回らせて頂き、それぞれのクラブの運営方法を知ることができました。あまり真面目な方ではないのですが、皆様のおかげで一年間務めさせて頂きました。本当にありがとうございました。

〇挨拶(風間良光ガバナー補佐エレクト)

これからの日程をお知らせして挨拶といたします。クラブ協議、公式訪問が7月に行われます。地区研修・協議会が6月に開催されます。第1回の会長幹事会も開催されます。よろしくお願いします。色々お願い事ばかりですが、私の挨拶とさせていただきます。

〇卓話(新発田税務署 熊埜御堂弦一署長)

「酒税のはなし」

酒税法の特色として製造場移出課税の原則、免許制度、種類毎の従量課税があります。酒類とはアルコール分1度以上の飲料です。酒類は発泡性、醸造、蒸留、混成に分類されます。日本酒は米が麹により糖化し、糖分が酵母により発酵し、アルコールとなります。ビールは大麦が麦芽により、糖化し、麦芽糖が酵母により発酵しアルコールとなります。ワインは葡萄の糖分が酵母により発酵しアルコールとなります。酒類ごとに税率構造の見直しが行われます。酒類の地理表示に関する表示基準が定められています。税務署では酒類鑑評会や酒造マップの作成をしていいます。

活動報告

5月、いろいろ・・・

2024/05/25

親睦ゴルフ大会!!

天気も良くてサイコー!!ヽ(^。^)ノ だったのでは?

スコアはどうであれ?いや、それも大事?

ともかく十分親睦を深めることが出来たのではないでしょうか

その証拠にいい感じですよ。

渡辺さん ナイスです(写真に収めたのは横井さん グッジョブヾ(≧▽≦)ノ)

本人の了承もなく載せてしまいましたが・・・

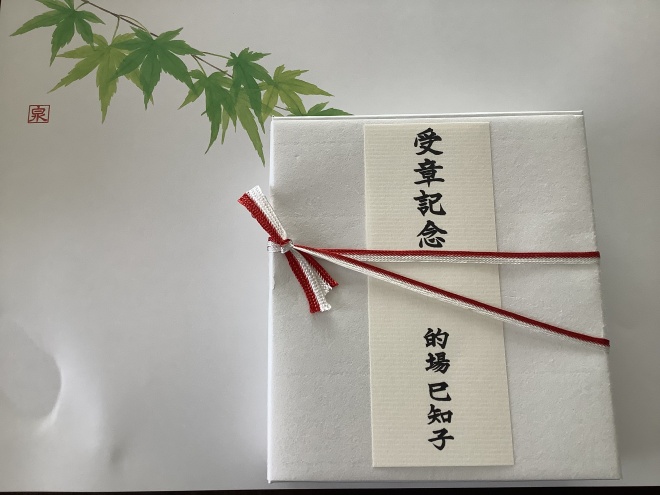

当村上ロータリーの会員である的場さんが

な、なんと 令和6年春の褒章受章者の1人に選ばれ

藍綬褒章(ランジュホウショウ)を受章されました。

教育・福祉などの発展に尽力した功績を称えられたんですね~(*^-^*)

藍綬褒章・・・小さくて見にくいですが

大きく写した写真を手に入れたらUPしますね

(忘れなければ・・・)

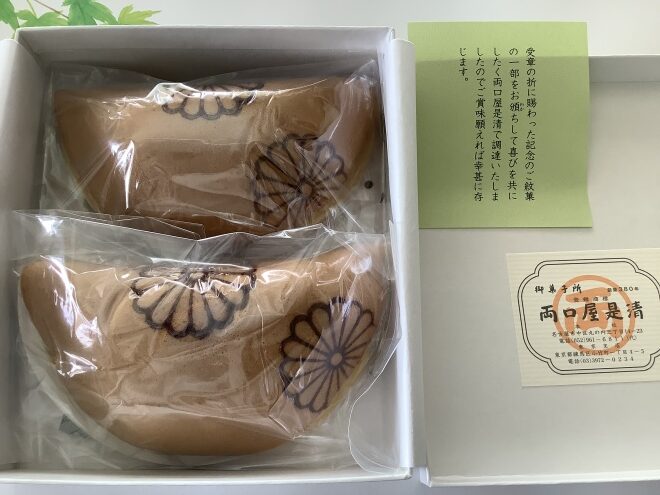

的場さんから、記念のお土産を頂きました!!

的場さんも受章したときに、このお菓子と同じような物を

頂いたそうです。菊の数が違ったのかな?たしか・・・

畏れ多くて・・・(/・ω・)/

でも、頂きましたけどね

美味しかったです(*^-^*)

益々のご活躍をお祈りいたします!

活動報告

第3236回例会を開催しました。

2024/05/24

2023-24 国際ロータリー第2560地区

十日町ロータリークラブ会報

出席 20名/出席率90.0%

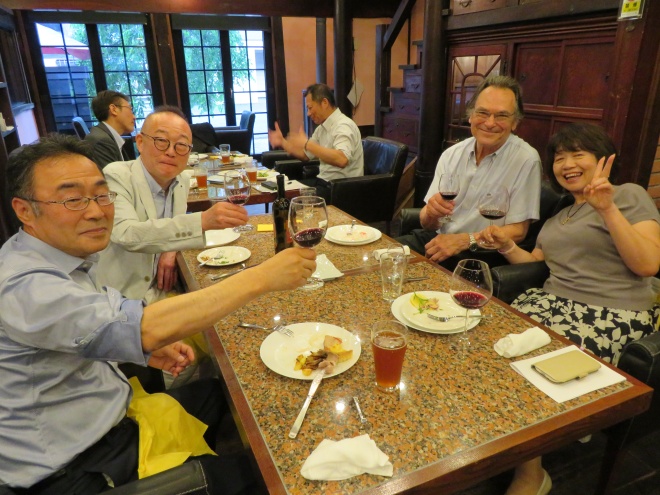

懇親会場 カールベンクス古民家カフェ「渋い」 様

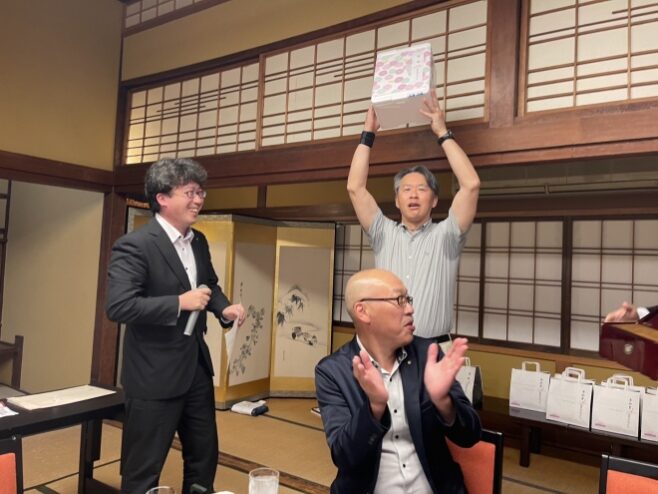

5/23㈭第3236回、自クラブ創立記念の例会を開催しました。

原田会長からご挨拶にはじまり、幹事報告、出席報告の後、ほくほく線にて松代のカールベンクス古民家カフェ『澁い』に移動し、盛大に創立記念懇親会が行われました。

活動報告

2023-2024年度 第42回例会

2024/05/22

【移動夜間例会 会場:南都屋 18:30~】

〇ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」

〇会長挨拶(佐藤昭会長)

・本日は晴天に恵まれ絶好のゴルフ日和でした。歯車会ゴルフコンペ参加の皆さまありがとうございました。

〇幹事報告(内山明幹事)

・笛吹RC御礼状について

・観光協会総会案内

・ブラジル洪水義援金案内

〇出席報告(八幡幹男さん)

会員総数50名。出席者40名。無断欠席0名。

◎ニコニコBOX(河内靖さん)

・佐藤昭会長、内山明幹事、須貝洋子さん、福田始弘さん

〇国際親善友好ボックス(富樫新一さん)

◎中条RC歯車会ゴルフコンペ 会場:櫛形ゴルフ倶楽部 INコース→OUTコース

優勝:佐藤守さん 準優勝:天木正史さん 3位:堀川敬さん 4位:中村茂美さん 5位:佐藤昭さん

活動報告