各委員会活動

クラブ活性化委員会

委員長 石本 隆太郎(新潟RC)

「栄枯盛衰は世の習い!」と言われますが、1905年にポール・ハリスと友人3人でスタートしたロータリークラブは、その後、世界各地に広がり、会員数120万人を超えるまでに発展しました。

我国においても、1920年(大正9年)に東京ロータリークラブが創立。第二次世界大戦による中断を経て、1949年(昭和24年)に国際ロータリーに復帰。その後、目覚ましい発展を遂げています。

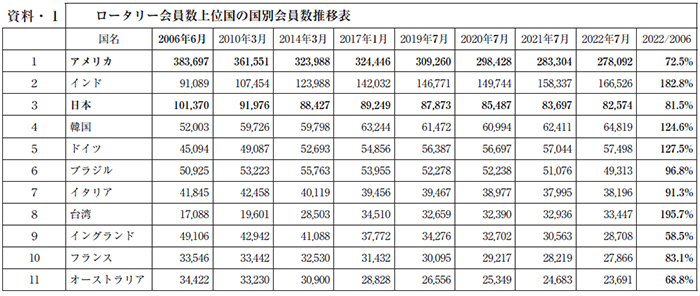

しかし、会員数の推移を見た場合、アメリカでは1994年の421,823人をピークにして、34%以上も会員を減らしています。日本も1997年の131,731人をピークにして、2022年には82,574人と37%以上も会員が減少し、この傾向は人口動態からも、2025年以降、より顕著になると予想されています。

私は、1982年に新潟ロータリークラブに入会して以来40年余りになりますが、当地区の会員増強と深く関わるようになったのは、1992年の栗山ガバナー年度に、地区拡大委員長を拝命してからであります。

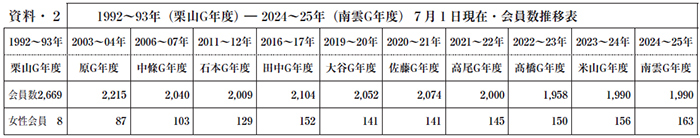

当時の2560地区は新潟県と群馬県とが一緒になっており、ガバナーは新潟県と群馬県から一年交代で選出され、新潟県内クラブ46クラブの会員数2,669人。群馬県内クラブ36クラブの会員数2,550人。両県併せて82クラブ、会員数5,219人という大きな地区でした。

1992年を起点とした、「2560地区における会員増強30年間の歴史」を、昨年のPETSの際に配布した参考資料『会員増強・クラブ別健康診断書』をもとに振り返ってみたいと思います。

1992~93年(栗山ガバナー)から2003~04年(原ガバナー):バブル経済の崩壊

栗山ガバナーは、“ロータリーの更なる発展のためには、地区分割が必要! ” との強い信念を持っておられ、拡大委員長の私に対して、「年度内に新しいクラブを3クラブ作れ。」と厳命されたのであります。

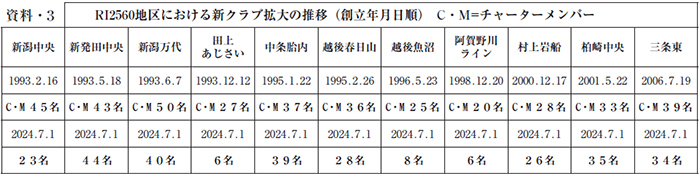

地区分割するには、「1地区50クラブ以上」というRIの基準があり、当時、新潟市内は5クラブで構成されていましたので、各クラブから拡大委員を選出。新潟市内全域をテリトリーとする新潟中央クラブの設立に漕ぎ着けました。次いで、新潟県内初の夜例会クラブで、女性会員多数を擁する新潟万代クラブの創立に成功。さらに、年度末に新発田中央クラブを創立することができ、所期の目標を達成できました。

その後10年間で、新潟県側で10クラブの新設に成功するとともに、群馬県側のクラブ新設も順調に進み、2000年~01年に地区分割が実現。第2560地区は新潟県単独地区として新たなるスタートを切りました。しかし、2006年の三条東クラブの創立後20年間、新設クラブの創立は無く、今後の課題であります。

一方、この時期は我国におけるバブル経済崩壊時期と重なったため、栗山ガバナー年度の新潟県側クラブ数は46クラブ(会員2,669人)と、原ガバナー年度のクラブ数56クラブ(会員2,215人)とを比較いたしますと、クラブ数は10クラブ増えたものの会員数は454人も減少し、新設10クラブの会員増強344人が無ければ、2,000人の大台を割り込んでいたと推定できます。

又、この時期は全国的に会員数が減少し、当地区でも、この10年間で会員が10%以上増えたクラブは僅かに6クラブだけで、ほぼ横ばいのクラブが14クラブ。20%以上も会員が減少したクラブは35クラブにもなり、特に、40%以上会員を減らしたクラブが、会員規模の小さいクラブに集中しました。

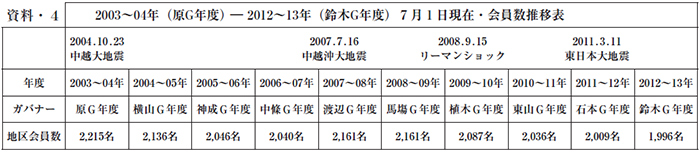

2003~04年(原ガバナー)~2012~13年(鈴木ガバナー):自然災害・大地震との戦い

この10年間は自然災害・大地震との戦いの10年間で、2004年10月の中越大地震、2007年7月の中越沖地震、2011年3月の東日本大震災と続いた上、新潟県内でも多くの風水害が発生しました。

さらに2008年9月のリーマンショックも重なり、バブル経済崩壊後の影響が残っていた県経済に多大なる影響を与え、とりわけ、地方のロータリークラブに大きな影響をもたらしました。

こうした中、2006~07年の中條ガバナー年度に地区会員増強委員長を拝命。再び会員増強と深い関係を持つようになり、この年のPETSの際に、クラブ会長とクラブ会員増強委員長用参考資料として私が考案したのが『2560地区・会員増強クラブ別健康診断書』であります。

参考資料『2560地区・会員増強クラブ別健康診断書』について

地区内57クラブ(当時)の年度初めの7月1日現在の会員数を表示したこのカラー刷り一覧表は、その後も毎年、会員数の多い順に並べ替えて「地区会員増強セミナー」等における参考資料として配付しています。

各クラブ会員増減率をもとに、110%以上は濃い青、105%~110%は薄い青、95%~105%は白、85%~95%はピンク、85%未満は赤地で埋め、クラブの会員増減=健康状態が一目瞭然に分かります。

中條ガバナー年度にこの表を考案し、3ヵ月毎の会員数を「ガバナー月信」に掲載した結果、反響は大きくて、地区内クラブ会員の多くが「会員増強」を意識するようになりました。

中條年度終了時には、全国34地区のほとんどが会員数マイナスとなる中で、当地区は121名の会員純増(三条東クラブ新設による39名を含む)となり、ダントツで全国第1位となりました。

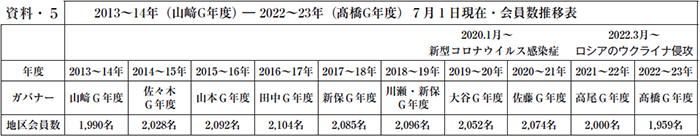

2013~14年(山崎ガバナー)~2022~23年(髙橋ガバナー):新型コロナウイルス感染症

山﨑ガバナー年度から大谷ガバナー年度前半にかけては、経済情勢も落ち着きを見せ、自然災害等も減少し、地区内各クラブの会員増強は順調に推移。2013~14年の山﨑ガバナー年度から、2016~17年の田中ガバナー年度にかけての3年間は、会員純増クラブが増え、地区会員数も純増を達成しました。

しかし、2019~20年の大谷ガバナー年度の後半に入って、中国発の新型コロナウイルスによる感染症が世界中に蔓延し、ロータリー活動も多大なる影響を受け、当地区も三大事業のPETS、地区研修協議会、地区大会はじめ各委員会のセミナー等が中止や延期・縮小に追い込まれました。

新クラブ設立要件の会員数20名は、健全なクラブ組織編成と、ロータリーの5大奉仕事業を実行するための最低条件で、会員数が20名を下回るとクラブの活性化にブレーキがかかり始めます。

2013~14年の山﨑ガバナー年度に、会員数20名を割り込んでいた妙高高原クラブが会員4名となり、クラブ解散に追い込まれましたが、2021~22年の高尾ガバナー年度に入って、会員11名の頸北クラブが解散決議したとの報告が入りました。そのショックが覚めやらぬ所へ、“五泉クラブ解散? ”との情報があり、地区役員は対応に追われましたが、年度末に至り、五泉クラブの解散承認という残念な結果になりました。

現在、当地区には新クラブ設立要件である会員数20名未満のクラブが8クラブあり、そのうち4クラブが10名未満であり、今後も少人数クラブの会員増強と活性化が、当地区にとっての最大課題の一つです。

2022~23年(髙橋ガバナー)~:新型コロナウイルス感染症とロシアのウクライナ侵攻

地区会員増強委員会は、2019~20年の大谷G年度から、ロータリーを継続発展させ目的達成のためには、会員の増強・維持は不可欠であり、長期戦略に基いた計画と、広報・公共イメージ向上が欠かせないという考えから、3委員会が一本化されました。継続性を考慮して、山﨑パストガバナーが3年間委員長を担当された後、2022~23年の髙橋ガバナー年度より小生が委員長を拝命しています。

過去5年間の地区会員数の増減状況を資料・6に記載しましたが、新型コロナウイルス感染症がロータリーの会員増強に与えた結果がハッキリ現われており、2年間で115名の会員減少となりました。

2022~23年の髙橋G年度からコロナ禍も終息に向かい、2023~24年の米山G年度スタート時点では地区会員数も31の純増に転じ、漸く新型コロナ禍から脱却できたかと喜んでおりました。

2023~24年の米山G年度における地区会員増強も順調に進み、2024年5月末会員数も2031名で、2年連続での大幅純増を期待しておりましたが、その後の僅か1ヶ月間で多くのクラブで退会者が続出したため、2024年7月1日の南雲G年度スタート時における地区会員数は”1,990名で、増減ゼロ!”となり、改めまして会員増強の難しさを痛感致しました。

南雲G年度より委員会名も「クラブ活性化委員会」と名称変更し、南雲ガバナーの会員増強目標5%増に向けてスタート。「ガバナー月信3月号」掲載資料の通り、1月31日現在の地区会員数は2,025名で、35名の純増となっております。しかし、昨年の経験からしても、例年、年度末にかけて退会者が続出する傾向がありますので、現年度クラブ会長、会員増強委員長におかれては、次年度予定者と本日の地区研修協議会の情報を共有して頂き、会員増強・退会防止の手綱を緩めることのないようお願い致します。

本日の地区研修協議会第2セッションにおいては、3月末日現在の『地区内クラブ別会員増強健康診断書』と、『RI2560地区・会員増強・分区別クラブ別健康診断書』と共に、2022年7月30日の地区会員増強セミナーで配布した『新潟県・国勢調査人口の推移(2015年~ 2045年)RI2560地区・分区別人口対比表』を参考資料にしながら、地区内クラブの会員増強担当委員長の皆さんと意見を交わしたいと考えております。

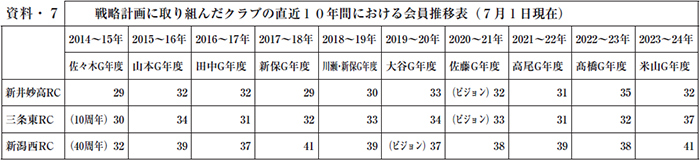

過去3年間にわたり、戦略計画委員会を大澤 力委員長(新潟西クラブ)に担当して頂きましたが、会員増強を諮る上で戦略計画の重要性は理解できても、クラブ会長をはじめ、“ロータリー人事の1年制! ”というシバリがありますので、当地区において戦略計画をクラブ方針に取り入れているクラブは、ほんの一握りというのが、昨年実施したクラブ活性化セミナーでのアンケート調査の結果でありました。

しかし、資料・7の通り、戦略計画に取り組んだクラブは、会員増強の面でも成果を上げていることは明らかでありますので、今後、より多くのクラブが戦略計画に、積極的に取り組まれますことを期待致します。

終わりに当たり

『2560地区・クラブ別会員増強健康診断書』のコメント欄でも述べておりますが、30年余りにわたって当地区の会員増強の推移を見つめてきた小生の感想は、「クラブの歴史や会員規模は様々であり、全てのクラブの会員増強がうまくいくという“特効薬”のようなものは無い。」ということです。

バブル経済の崩壊や大地震等の自然災害、さらに今回のパンデミックや人口減少問題等、会員増強の阻害要件が次々と発生する中で、会員増強にクラブ間格差が生じる理由は何なのか?それは、クラブ会長をはじめ会員の一人一人が、“真に自分のクラブをよくしたい! ”という気持ちの有無ではないかと思っております。

例会や委員会、同好会の活動が楽しくて、ロータリーが自分や地域社会にとって役に立つという認識があれば、友人や知人にロータリーへの入会を勧めることは、さほど難しいことではないと思います。

今年も7月26日(土)にホテルオークラ新潟において「RI第2560地区・クラブ活性化セミナー」の開催を予定しており、全クラブの会員増強委員長の参加をお願い致します。会員数が少なくて委員長不在のクラブもあると思いますが、室賀会長エレクトも会員増強=純増5%以上を数値目標のトップにあげられておりますので、この資料を基にして、全クラブが会員増強について討議する場を設けていただくことを期待いたします。

【各種資料】

- ロータリーへようこそ(動画)

- ファイルをダウンロードする

- 会員増強ガイド、地域に合った計画を立てよう(PDF)

- ファイルをダウンロードする

- 会員増強とマーケティングのガイド(PDF)

- ファイルをダウンロードする

- 会員増強のための評価ツール(PDF)

- ファイルをダウンロードする

- 最も大切なのは「クラブでの体験」(PDF)

- ファイルをダウンロードする